「知らせる」と「動かす」の狭間、あるいはプレゼンとはなにか

はじめに

アクティブ・ラーニングに限らず、人生の様々な局面でプレゼンテーションの機会がある。

よく「プレゼンを上手にやる方法を教えて下さい」と相談を受けることがあるが、この質問には注意しなくてはならない。これと同様に「私、プレゼンは得意です」と発言する人にも注意しなくてはならない。

前者の悩みを持つ人は、プレゼン以前の問題を抱えていることが多く、後者はプレゼンを履き違えていることが多い。

以下は、私がアクティブ・ラーニングの現場において、中学生に対しプレゼンについて教える際のテキストである。

例によって、異論反論は大歓迎である。

プレゼンとは何か?

私の定義は以下である。

誰かを対象にして、自分の考えをわかりやすく伝え、それに共感してもらい、実際に聞いた人を動かすこと。

模擬的なプレゼンでは、最後の「実際に聞いた人を動かす」が抜けていることが多く、これを授業に持ち込むのは、かえって危険なことだと考えている。先生に「良い意見だね」という感想だけをもらって喜んでいても、実際には先生の心を何一つ動かしていないことは、とても多い。

これは、裏を返せば、最初の「誰か」が定まっていない、ということになる。誰に対して、何をして欲しいか定まっていない模擬プレゼンに、ほぼ価値はない。というか、実際に使えないプレゼンで成功体験を積んでしまうことは、かえって危険である。

というわけで、私が講義を行う場合、必ず「誰か」を用意することにしている。

その誰かは私自身であることもあるが、その場合は必ず「納得した」「納得してない」というジャッジを行うようにしている。

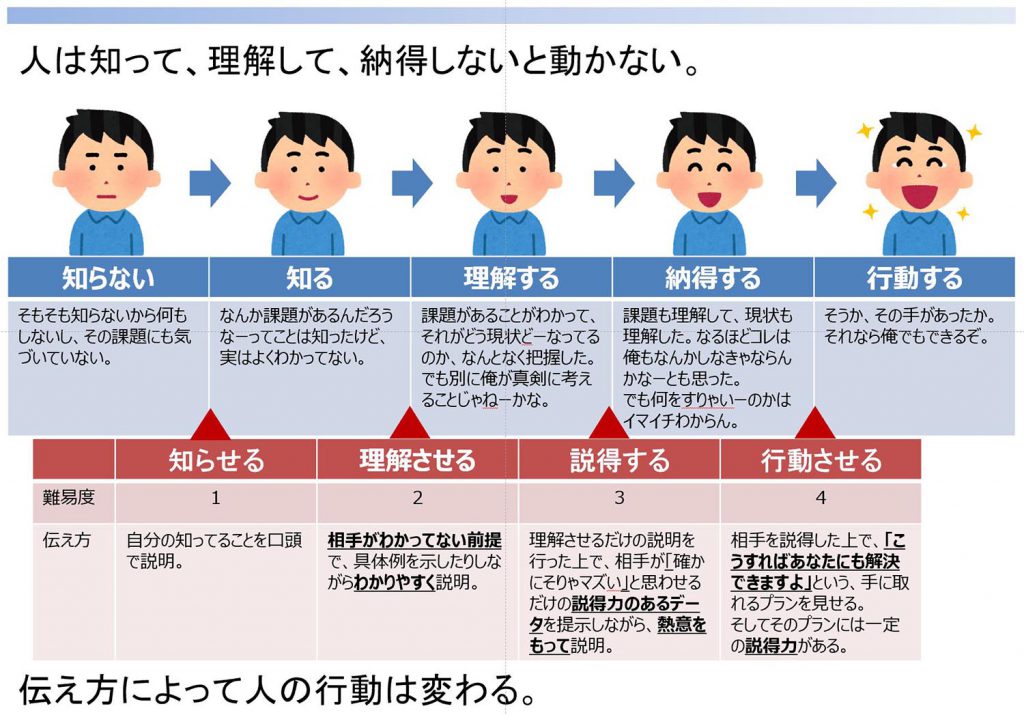

人を行動するまでのスゴロク

とあるテーマについてグループワークで議論を交わしていると、そのテーマの専門バカになる。これ自体は何も悪いことではないが、そのままの姿勢でプレゼンの資料を作りはじめると、専門バカの意味不明な独り言になる。聴衆は結論の何歩も手前でつまづき、言ってることが意味不明になる。

これは、ありがちだが残念な失敗である。

というわけで、人を実際に行動させるためには、幾つもの認知ハードルがあることを教える。

フェーズ0:知らない

そもそも知らないから何もしないし、その課題にも気づいていない

フェーズ1:知る

なんか課題があるんだろうとは知った。でも、実は理解はしてない

フェーズ2:理解する

課題があることは理解し、その現状についても把握した。しかし他人事(自分の問題ではない)。

フェーズ3:納得する

課題とその現状を把握し、自分も何かしなければならないと感じている(自分事)。

しかし、具体的に何をすればよいかわからない。

フェーズ4:行動する

何かしなくてはならない、でも何をすればよいかわからない人に対しプランを与えることにより、自分が何をすれば良いかが顕在化した状態。

そして、ここまで持っていくために必要なプレゼンテーションの要件は以下の通りとなる。

- 相手がわかってない前提で、具体例を示したりしながらわかりやすく説明。

- 理解させるだけの説明を行った上で、相手が「確かにそりゃマズい」と思わせるだけの説得力のあるデータを提示しながら、熱意をもって説明。

- 相手を説得した上で、「こうすればあなたにも解決できますよ」という、手に取れるプランを見せる。そしてそのプランには一定の説得力がある。

プレゼンのレディネス

この時点で既に、ハードルは爆上がりしている。というわけで、さらにハードルを上げてみる。

1.ちゃんと自分達が問題意識を持とう。

説得する本人が問題意識を持ってないのに、どうして他人を説得できるか?そういうのは、詐欺師のやることだぜ?

2.相手がわかってない前提で、わかりやすく説明しよう。

知ってる人は説明を端折ったり、「こんなのも分からないの?」風の説明をしちゃったりしがち。

具体的に手に取れる(自分ごとに落とし込める)データを見せたり、実体験に落とし込める具体例を出したりしながら、相手に理解してもらえるような工夫をしてみよう。

3.相手の立場に立って考えよう。

物語の主役は、君たちじゃなくて説得したい人。どういうプランを出したら相手が理解し納得し、そして行動に移してくれるかを考えながらプランを練ろう。

4.目標を定めよう。

目標が無いプランは、成功したのかどうか測ることができない。どれくらいの人に賛同し行動してほしいのか、どれくらいの人が実行してくれれば成功なのか、自分達なりの目標値を定めよう。

ストーリー計画

さすがにかわいそうなので、最後にプレゼンを進めるための雛形ストーリーを提示する。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1.つかみ | その問題を象徴するようなデータやニュースを伝え、これから話していく物語に観衆を巻き込んでいく。 クイズっぽく問いかけてみたり、考えてもらうだけの時間を持てるようにできたら良い。 |

| 2.テーマ | ここでテーマを説明するとともに、用語をキッチリと印象づけよう。 たとえば、フェアトレードについて語るのであれば、「フェアトレードとは何か」ということを理解してもらえるように。観衆が日常生活に落とし込めるような具体的な例を挙げられると良い。 |

| 3.ポジ/ネガ情報 | テーマが持つ意味を伝える。良いことであればそのメリットを、悪いことであればデメリットを理解してもらうとともに、「(良いことなのに)なぜ広がらないのか」「(悪いことなのに)なぜなくならないのか」も伝える必要がある。みんなで話し合った結果をわかりやすく説明しよう。 |

| 4.ポジション・ スコープ | 話し合いの結果、自分達がどのような評価をし、何をすべきと考えたのかを伝えよう。 大切なのは、そこにちゃんと「なぜなら」という理由があること。 また、この後に続く解決策について、キチンとスコープされている(焦点が絞られている)こと。 つまり、先に語ったポジティブ情報のどこを伸ばすのか、ネガティブ情報のどこを軽減するのかをキチンと定める。 |

| 5.アンサー | こうすれば解決できますというプランを提示する。 それとともに、どのくらいの効果が見込めるプランなのかを説明する。状況を劇的に解決するプランでなくて良いけど、「具体的に誰かを動かせるプラン」であることにこだわってください。 要は、「意識高いけど誰もやらないプラン」じゃなくて、「それほど大したことなくても良いから、今日から誰かが実行できるプラン」。 |

プレゼン会場の舞台設定

実際に聴講してもらえるオーディエンスがいることが望ましい。

また、オーディエンスには予めこのようなことを学んでいることを伝え、その上で「この中の何人が賛同するかが、彼らのKPIになっています。なお、投票した方には、明日から実際に彼らのプランを実践してもらいます。というわけで、実際にやろうと思わないプロポーザルには投票しないでください。」と伝える。

ここまで準備すると、プレゼンターもオーディエンスも真剣になり、結果としてヒリヒリとした、現実に近いプレゼン会場の舞台が出来上がる。

失敗したらどうするのか問題

これだけハードルを上げると、生徒が失敗するかもしれない。もし失敗したら、どうするのか。

無論、そうならないための対策は準備段階において行うが、いざプレゼン会場に出たら、あとは放置する。

考えてみていただきたい。プレゼン会場に複数のグループがいれば、誰かは(ほぼ)必ず失敗するのである。たとえ、全てのグループが必死に勝ちを狙いに行き、その全てが納得できるプレゼンであったとしても。そして、それを決定付けた投票が、ろくに吟味もしていない無責任な投票であったとしても。

私が行うのは、プレゼン終了後に「失敗にも価値はある」という事を伝えるだけである。

実際、このようなプレゼンをさせると、負けた生徒が泣くこともある。

私は、泣くくらい頑張ったことにこそ、価値があると思う。

小噺

そういえば、プレゼンとは何か、プレゼンには失敗成功がある、というような話をする時に、持ち出すものがあった。

それは、「プレゼンはラブレターである」という話。

自分の好きな人に思いをわかりやすく、ドラマチックに伝え、自分と一緒にいることのメリットとデメリットもわかってもらい、その上で実際に自分を好きになってもらう。

まったく、プレゼンはラブレターである。